成田街道 酒々井宿

江戸と佐倉藩をつなぐ佐倉街道は成田山詣が盛んになると成田街道と呼ばれるようになります。酒々井宿は佐倉城下の宿場であり、成田・芝山へ向かう多くの旅人でたいへん賑わいました。現在、酒々井町の旧街道沿には多くの道標や神社仏閣などの史跡が残っており、四季折々散策を楽しむことができます。

酒々井町(しすいまち)は千葉県北部に位置し、面積約19㎢と千葉県で2番目に小さくコンパクトであり、自然豊かで温暖な気候と清らかな水に恵まれた町です。

町内には、JR線と京成線に4つの駅を持つなど交通インフラがとても整っており、東京都内に約1 時間、成田国際空港に約15 分と大変住みやすい場所にあります。

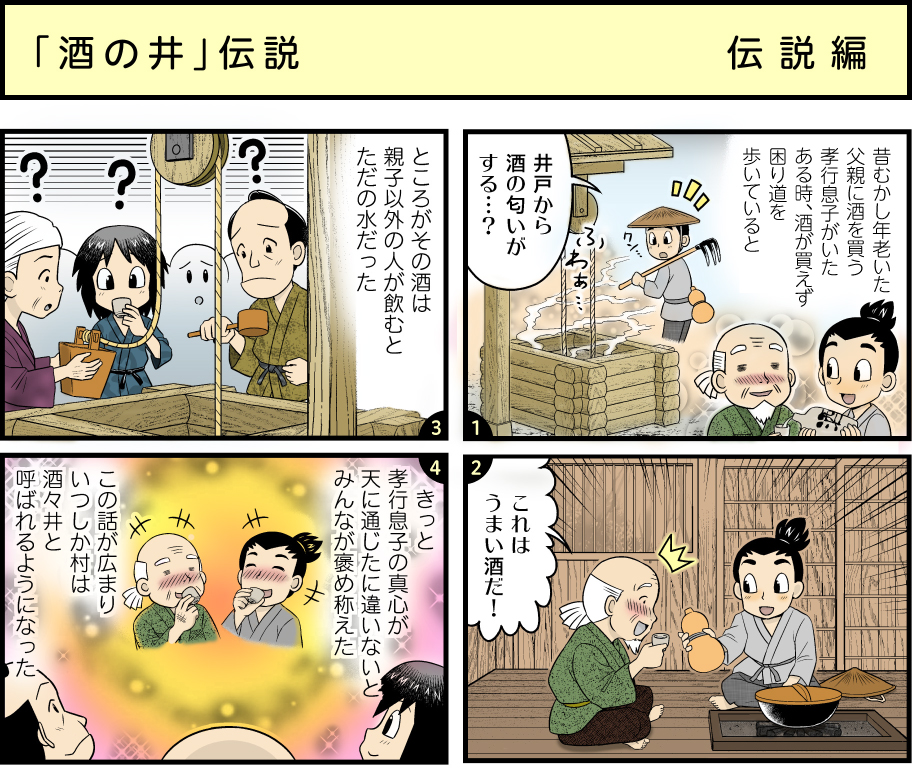

ある孝行息子が見つけた井戸から酒が出てきたという伝承「酒の井伝説」が地名の由来となっており、明治22 年の町制施行から、一度も合併せず独立独歩の道を歩む「日本で一番古い町」なのです。

街なかを少し散策するだけでも、あちこちに歴史的な痕跡を見ることができる伝統ある町に出かけてみませんか?

『昔むかし、印旛沼の近くの村に年老いた父親と孝行息子が住んでおった。父親はたいそう酒好きでな、親思いの息子は毎日一生懸命働いて父親に酒を買っていたんじゃ。ところがある日、どうしても酒を買う金がつくれずに、とぼとぼと歩いて家に帰ろうとしていた。その時、道端の井戸から何とも良い香りが「ぷうん」としてきた。井戸の水をくんでなめてみると、それは本物の酒だったんじゃ。さっそく帰って父親に飲ませると、「こりゃうまい酒だ。ありがたい、ありがたい」とたいそう喜んだ。息子はそれから毎日、毎日井戸から酒をくんで飲ませたんじゃ。ところがこの酒は、親子以外の人が飲むと、ただの水になってしまうんじゃな。「きっと、孝行息子の真心が天に通じたに違いない」とみんながほめたたえた。この酒の話しが広まり、村もいつか「酒々井」と呼ばれるようになったということじゃ。』

江戸と佐倉藩をつなぐ佐倉街道は成田山詣が盛んになると成田街道と呼ばれるようになります。酒々井宿は佐倉城下の宿場であり、成田・芝山へ向かう多くの旅人でたいへん賑わいました。現在、酒々井町の旧街道沿には多くの道標や神社仏閣などの史跡が残っており、四季折々散策を楽しむことができます。

戦国大名千葉氏の本拠地で、酒々井町は城下町として栄えてきました。江戸時代に城が、現在の佐倉へ移転したため廃城となりました。戦国時代の城の土塁や空堀などの遺構がほぼ完全な姿で残っており、関東を代表する城郭として国の史跡に指定されています。